A0-1.3. Un vol inaugural un peu particulier

A. Le retour des propulseurs latéraux sur Terre

1. Le principe d’inertie dit que $* \sum \vec{F}_{ext} = \vec{0} \Leftrightarrow \text{MRU ou immobile} *$ (programme de 1e)

Donc si les propulseurs ont un mouvement rectiligne uniforme, cela implique que $* \sum \vec{F}_{ext} = \vec{0}*$. Ils sont soumis à deux forces : leur poids et les forces de frottement dues à leur mouvement dans l’air. Ces deux forces doivent donc nécessairement se compenser pendant la période où ils ont un mouvement rectiligne uniforme.

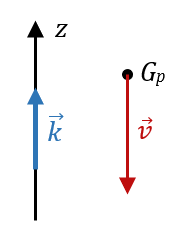

2.1. Schéma de la situation

2.2. Définition du vecteur du centre d’inertie G : $µ \vec{v} \equiv { \mathrm{d}\overrightarrow{\mathrm{OG}} \over \mathrm{d}t } µ$

2.3. On a d’une part que $*\overrightarrow{\mathrm{OG}}*$ peut s’écrire : $*z(t)·\vec{k}*$, donc : $µ \vec{v} = { \mathrm{d}z \over \mathrm{d}t }·\vec{k} µ$ Comme une norme ne peut être que positive, on a alors que la norme $*v*$ de $*\vec{v}*$ vaut : $µ v = \left|{ \mathrm{d}z \over \mathrm{d}t }\right| µ$

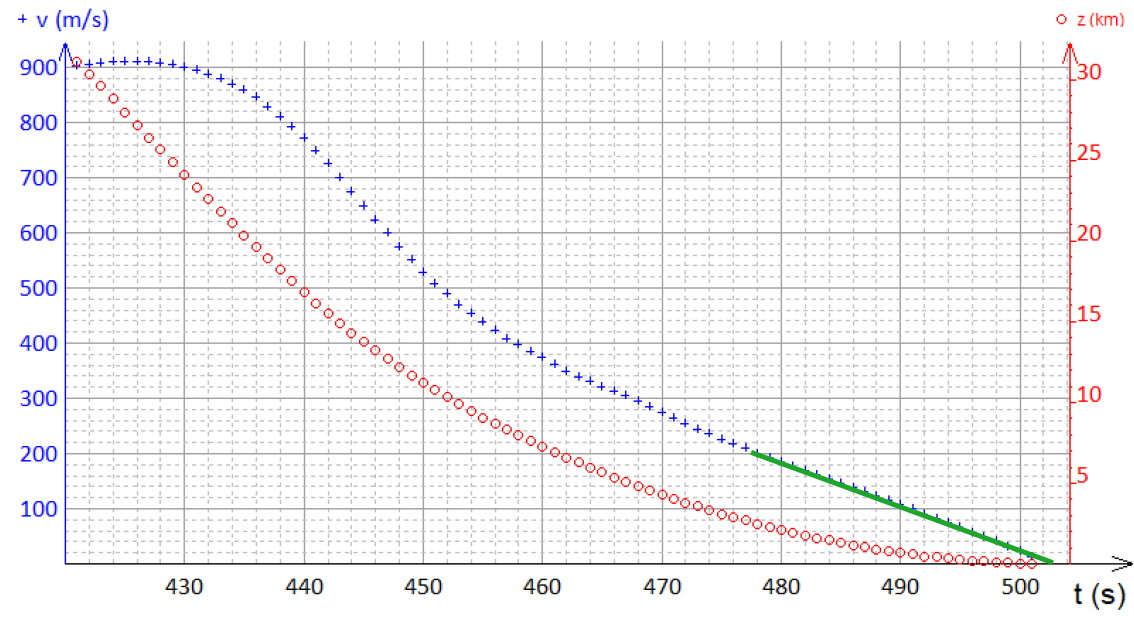

3. On voit qu’à partir de 470 secondes environ, $*v(t)*$ décroît linéairement. Donc sa dérivée (l’accélération) est constante. Pour trouver sa valeur, il faut calculer la pente de la droite tracée en vert sur la figure ci-dessous.

La vitesse de la fusée décroît de 200 m·s-1 en environ 24 s, ce qui fait une accélération dont la norme vaut 8,3 m·s-1.

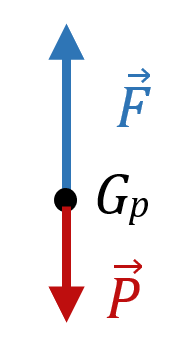

4.1. La vitesse (verticale vers le bas) diminue, donc l’accélération est verticale vers le haut. La force du moteur est donc supérieure au poids. Il faut donc que le schéma en tienne compte.

4.2. D’après la RFD : $* \vec{F} + \vec{P} = m\vec{a}*$ donc $* F - P = ma*$ et donc $*F = ma + P =*$ 460 kN environ.

La poussée d’un moteur Merlin étant de 845 kN, on voit que la mise à en marche d’un seul moteur est largement suffisante pour assurer l’atterrissage.

B. Le mouvement de la planète Mars

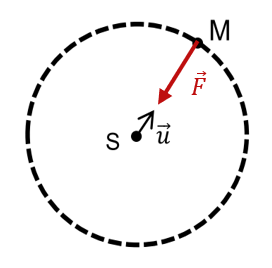

1. Force exercée par le Soleil sur Mars

2. Expression de la force exercée par le Soleil sur Mars : $µ \vec{F} = - \cfrac {GM_SM_M}{d_{MS}^2}\vec{u} µ$ Mars est soumise à cette seule force extérieure. Donc la RFD devient ici : $µ - \cfrac {GM_SM_M}{d_{MS}^2}\vec{u} = M_M\vec{a} µ$ On obtient donc l’expression de l’accélération du centre de gravité de Mars : $µ \vec{a} = - \cfrac {GM_S}{d_{MS}^2}\vec{u} µ$

3.1. Expression du vecteur accélération dans le repère de Frenet : $µ \vec{a} = {\mathrm{d}v \over \mathrm{d}t }\vec{u}_t + \frac{v^2}R \vec{u}_n µ$ Ici, $*\vec{u_n}*$ = $*-\vec{u}*$ et $*R = d_{MS}*$. Donc, par identification des deux expressions de l’accélération, on en déduit que :

$* \cfrac {\mathrm{d}v} {\mathrm{d}t}=0*$ et $*\cfrac{v^2}{d_{MS}} = \cfrac {GM_S}{d_{MS}^2} *$

3.2. En reprenant ce qu’on a trouvé à la question précédente, on obtient l’expression de la valeur de la vitesse :

$µ v = \sqrt {\cfrac {GM_S}{d_{MS}}} µ$

En faisant l’application numérique, on obtient $*v*$ = 24,1 km·s-1.

Remarque : ne pas oublier de convertir $*d_{MS}*$ en mètres et garder 3 chiffres significatifs.

4. La période est la durée nécessaire pour que Mars parcoure son orbite, soit une longueur de $*2\pi d_{MS}*$. Donc $µ T = \frac{2\pi d_{MS}}{v} = 2\pi \sqrt {\cfrac {d_{MS}^3}{GM_S}} µ$ En faisant le calcul, on trouve $*T*$ = 5,94·107 s soit 687 jours soit environ 690 jours.

C. Davantage de carburant dans un même volume

1.1. L’énoncé dit que le LOX est refroidi, donc le transfert d’énergie thermique se fait du LOX vers le diazote liquide. Cela pourrait éventuellement entraîner une ébullition de ce dernier.

1.2. Il y a 287,4 t de LOX qui refroidissent de 10 °C.

Donc $*Q = mc\Delta T =*$ 287,4·103×1659×(-10) = -4,77 GJ

2. Pour établir l’expression de l’équation différentielle, on part de :

• Le flux thermique $*\phi*$ entre le réservoir et l’extérieur vaut $*\phi = hS(T_{\mathrm{air}}-T)*$.

• La chaleur $*Q*$ échangée pendant une durée $*\Delta t*$ vaut $*Q = \phi·\Delta t*$

• La chaleur $*Q*$ échangée pour une variation de température $*\Delta T*$ vaut $*Q = C·\Delta T*$

• La capacité calorifique $*C*$ du LOX vaut $*C = Mc*$

En réunissant ces équations, on obtient : $µ hS(T_{\mathrm{air}}-T)·\Delta t = Mc·\Delta T µ$ Que l’on peut réarranger en : $µ hS(T_\mathrm{air}-T) = Mc· \frac{\Delta T}{\Delta t} µ$ En faisant tendre $*\Delta t*$ vers 0, on obtient l’équation différentielle indiquée dans l’énoncé.

3. On sait que la solution d’une équation différentielle de la forme $*f' + af = b*$ s’écrit $*f(t) = K·e^{-at} + \frac ba*$

On réécrit l’équation différentielle de la question précédente pour lui donner cette forme :

$µ \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t}+ \frac{hS}{Mc}T = \frac{hS}{Mc}T_\mathrm{air} µ$

Par identification, on obtient que $*\tau = \frac{Mc}{hS}*$.

De plus, on sait que $*T(0) = T_i = T_\mathrm{air} + A *$ donc $*A = T_i - T_\mathrm{air}*$

$*\tau*$ est la « constante de temps ». Plus elle est grande, plus le réchauffement sera lent.

4.1. Plus $*h*$ est grand, plus $*\tau*$ est petit et plus le réchauffement est rapide. Donc la courbe A (réchauffement rapide) est associée à $*h_2*$.

4.2. L’énoncé semble indiquer que le réchauffement du LOX est rapide. D’une part parce que le LOX n’est pas isolé thermiquement (il est dans un réservoir de métal directement au contact de l’air), et d’autre part par la phrase « Pour que l’augmentation de température du LOX dans le réservoir ne soit pas trop importante, le remplissage se fait pendant les 45 minutes précédant le décollage ».

Donc il semble que ce soit la courbe A qui modèlise le mieux le réchauffement du LOX.

Selon cette courbe, un réchauffement de 10 °C se fait en environ 30 minutes.

5. La vitesse du réchauffement dépend de $*T_\mathrm{air}-T*$. Si on prend 20 °C comme température de l’air, cela fait une différence initiale de 86 °C et de 76 °C après un réchauffement de 10 °C. Cela représente une faible variation relative (environ 12 %). Doncs la vitesse de réchauffement du LOX peut être considérée comme à peu près constante sur les 10 premiers degrés.

6. La question n’est pas claire, c’est le moins qu’on puisse dire. La durée du réchauffement (30 minutes pour gagner 10 °C) semble être vraiment brève. Ainsi, il y a peut-être un dispositif (comme une sorte de manteau) qui permet de limiter la convection de l’air et qui diminue la constante $*h*$ tant que la fusée n’est pas prête à partir. Je ne vois pas quel autre commentaire on pourrait faire en l’absence d’information supplémentaire.