P1. Structure et évolution de l’Univers

Comprendre l’Univers dans lequel on vit est un besoin qui s’est manifesté très tôt dans l’histoire de l’Humanité. De nombreux mythes ont été forgés pour rendre compte de ce que les hommes observaient. Aujourd’hui, la science apporte une réponse, certes partielle, basée sur l’observation scientifique et notre compréhension des lois de la physique.

Le système solaire

- Décrire la structure du système solaire

- Formation du système solaire

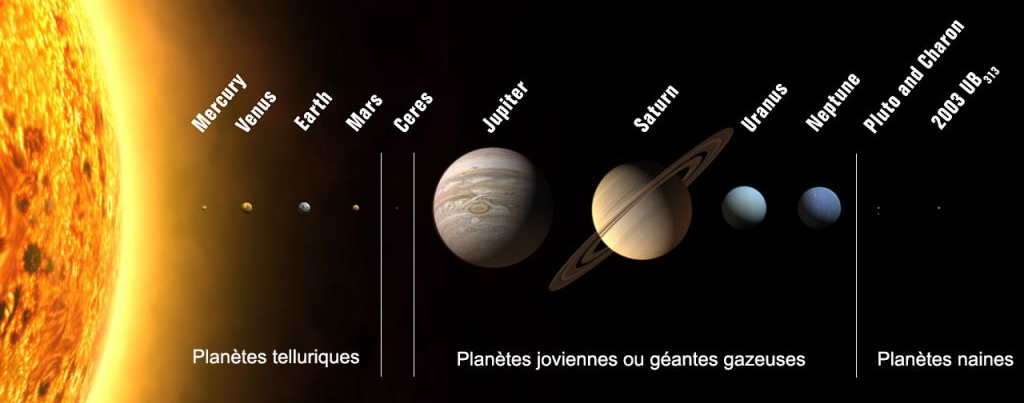

Constitution

Notre système solaire, comme de nombreux autres, est constitué d’une étoile de taille moyenne (notre Soleil), ainsi que de nombreux corps en orbite autour d’elle (huit planètes, des astéroïdes et d’autres corps de taille intermédiaire).

Formation

Notre système solaire s’est formé à partir d’un immense nuage de gaz (composé principalement d’hydrogène), comme il en existe d’autres dans l’Univers. Sous l’effet de l’attraction gravitationnelle, ce nuage de gaz s’est contracté en une grande « boule de gaz » qui est devenu notre Soleil. Des petits grains de poussières et des petits nuages de gaz ont subsisté autour de la boule de gaz principale et sont devenus les planètes et astéroïdes.

La vidéo qui suit résume en quelques minutes et de manière à la fois assez simple et assez précise ce que vous devez savoir sur la formation du système solaire. Regardez-la et faites l’exercice qui suit.

Formation du système solaire

Après avoir regardé la vidéo précédente, répondez aux questions ci-dessous.

1. Qu’est-ce qui est à l’origine du système solaire ?

- Rien : notre système solaire a toujours existé !

- Notre système solaire est né avec le Big Bang.

- Un vaste nuage de gaz et de poussières.

2. Pourquoi ce nuage s’est-il contracté ?

- À cause de l’attraction gravitationnelle.

- À cause de perturbations extérieures qui ont provoqué l’apparition de clusters de matière.

- À cause du magnétisme des particules du nuages.

3. Quand est-ce que le soleil a cessé d’être une proto-étoile ?

- Lorsqu’il a arrêté de se contracter.

- Lorsqu’il a commencé à chauffer.

- Lorsqu’il s’est trouvé au centre du nuage.

- Lorsque des réactions nucléaires ont démarré en son cœur.

4. Si le système solaire est aujourd’hui à peu près « plat », c’est parce que…

- La gravitation, les forces centrifuges et les chocs entre les particules ont aplati le nuage de gaz.

- Le nuage de gaz était plat dès le début. Il avait en fait une forme de disque.

- La matière au-dessus et en dessous du disque a été éjectée dans l’espace.

5. Pourquoi les planètes « intérieures » c’est-à-dire Mercure, Vénus, la Terre et Mars, sont-elles des planètes composées essentiellement de métaux et de roches ?

- Parce que les composés légers (eau, méthane) ont été absorbés par le Soleil

- Parce que la température, dans cette zone, est trop élevée pour permettre l’existence de molécules légères (eau, méthane) à l’état solide.

- Parce que les gaz dans cette zone (hydrogène et hélium) ont été repoussés par le vent solaire.

6. Pourquoi les planètes « extérieures » (Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune) sont-elles de grosses planètes composées essentiellement de gaz ?

- Parce qu’elles disposaient de plus de matière pour se former.

- Parce qu’elles ont eu plus de temps pour se former.

Correction

1. réponse c. Ce nuage de gaz est essentiellement composé d’hydrogène, formé au moment du Big Bang. Les « poussières » présentes sont composées d’autres éléments chimiques qui se sont formés grâce à d’autres étoiles, qui sont mortes avant l’apparition du système solaire et ont projeté dans l’espace les éléments chimiques qu’elles ont fabriqués au cours de leur vie.

2. réponses a et b. L’attraction gravitationnelle ne suffit pas, à elle seule, à expliquer l’effondrement du nuage de gaz originel, car la matière de ce nuage, au départ, est trop diffuse pour que la contraction du nuage puisse se faire (ou alors, ça prendrait beaucoup plus de temps).

3. réponses a et d. Ce qui définit une étoile, c’est qu’il se passe en son centre des réactions de fusions nucléaires. L’étoile est née lorsque sa taille est stable.

4 réponse a.

5. réponses b et c. Les composés légers ne pouvaient exister qu’à l’état gazeux et ne pouvaient donc pas s’aggréger en particules. De plus, les vents solaires ont repoussé loin du Soleil ces composés légers ainsi que les gaz tel que l’hydrogène et l’hélium.

6. réponse a. Ces planètes diposaient aussi bien de particules de roches et de métaux que de tous les gaz et autres composés légers qui ont été repoussés par le Soleil.

Mort du Soleil

Notre étoile, qui est une naine jaune, a une durée de vie d’environ 10 milliards d’années. Elle a atteint la moitié de sa vie. Ses derniers moments risquent d’être très « chaud » pour la Terre. 😊

La vidéo ci-dessous vous raconte, en 2 minutes, comment notre étoile mourra, et avec elle le système solaire.

L’Univers

- Décrire la structure de l’Univers

- Évolution de l’Univers

Les étoiles

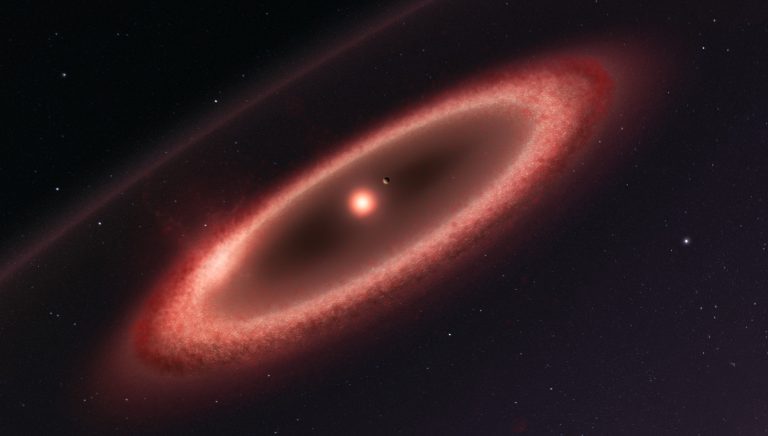

L’Univers est structuré : ce n’est pas un chaos informe. La plus petite structure astronomique est l’étoile et son système de planètes. Il est admis aujourd’hui que quasiment toutes les étoiles ont des planètes qui orbitent autour d’elles.

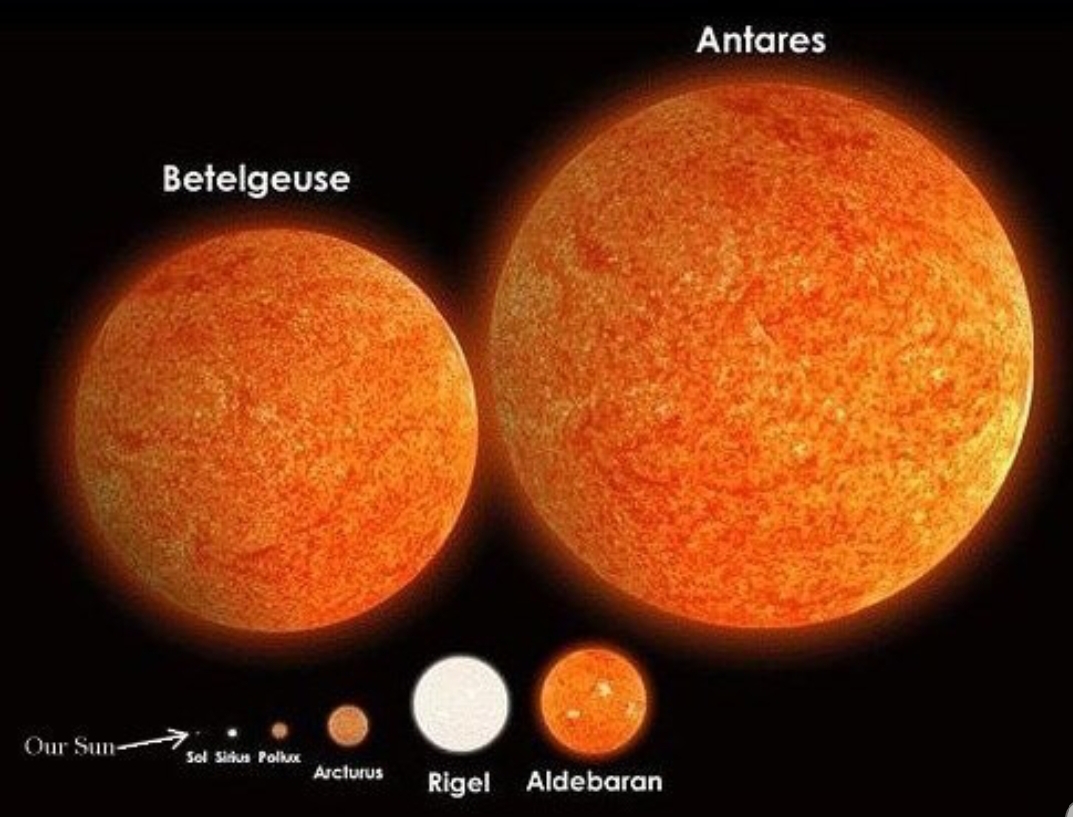

Il existe plusieurs types d’étoiles. Elles sont classées selon leur taille et leur couleur. Dans notre galaxie, 80 à 85 % des étoiles sont des naines rouges, c’est-à-dire des étoiles un peu plus petites que notre Soleil, et un peu moins chaude (d’où leur couleur rouge).

Les naines jaunes, comme notre Soleil (eh oui ! Notre soleil est une petite étoile 😊) représentent environ 10 % des étoiles de notre galaxie.

Vous pouvez constater que les naines rouges et les naines jaunes représentent 90 à 95 % des étoiles de notre galaxie. Les autres étoiles sont des géantes (ou des supergéantes, voire des hypergéantes), dont la couleur peut varier du rouge au bleu.

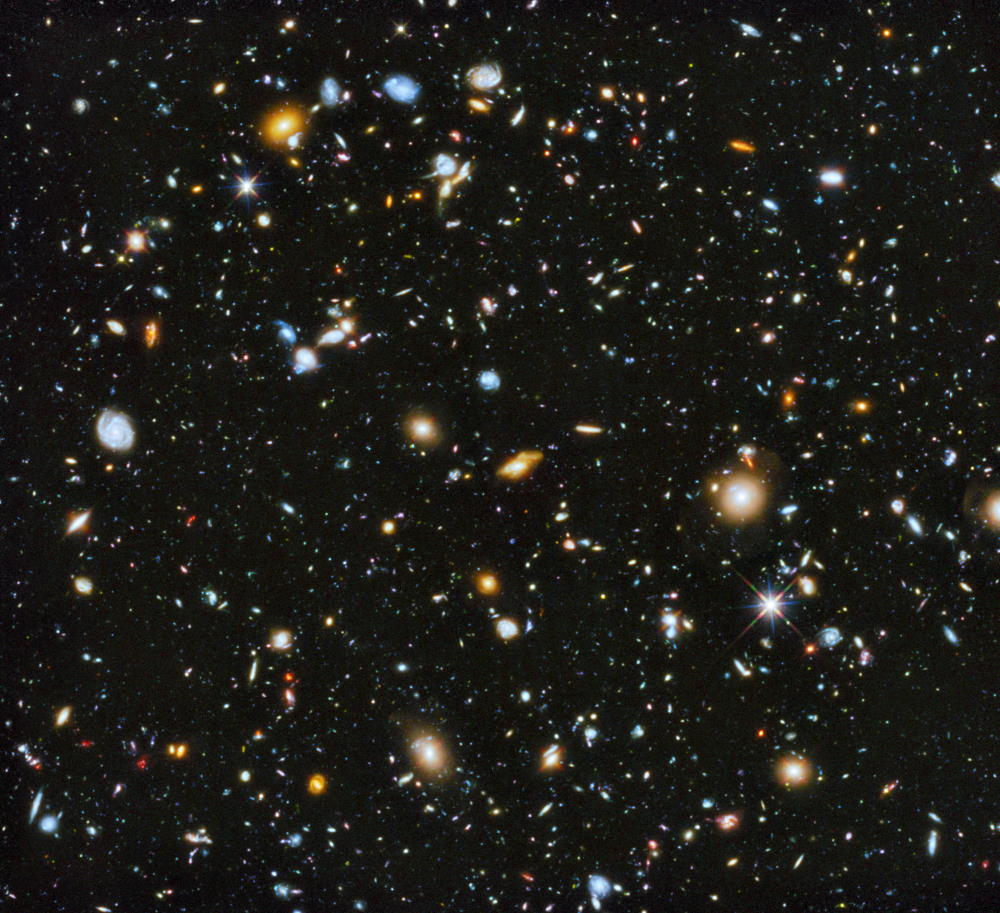

Les galaxies

Les étoiles sont regroupées en galaxies. Notre galaxie, la Voie Lactée, compte entre 200 et 400 milliards d’étoiles. C’est une galaxie de taille moyenne, de type « spirale ». Il existe aussi des galaxies naines (qui comptent quelques dizaines de milliards d’étoiles) et des galaxies géantes (qui comptent quelques milliers de milliards de galaxies).

Au centre de la plupart des galaxies (dont la nôtre) se trouve en trou noir géant qui contribue, par son attraction gravitationnelle, à maintenir les étoiles ensembles.

On estime qu’il y a environ 125.000 milliards de galaxies dans notre Univers.

Les amas de galaxies

Un amas de galaxies, ou amas galactique, est l'association de plus d'une centaine de galaxies (et jusqu’à plusieurs milliers) liées entre elles par la gravitation. En dessous de 100, on parle plutôt de groupe de galaxies, même si la frontière entre groupe et amas n'est pas clairement définie.

Notre galaxie appartient à un groupe appelé Groupe Local (hum, pas super poétique comme nom… 😏). Ce groupe contient environ 60 galaxies.

Les superamas de galaxies

Les superamas font partie des plus grandes structures connues dans l'Univers. Leur existence indique que les galaxies ne sont pas distribuées de façon uniforme ; la plupart sont regroupées en groupes et en amas. Ces groupes et ces amas, avec quelques galaxies isolées, se regroupent à grande échelle selon des structures encore plus grandes, les superamas.

Le Groupe Local (notre groupe) fait partie du Superama de la Vierge, une superstructure qui s'étend sur environ 60 millions d’années-lumière et qui comptent environ 2000 galaxies.

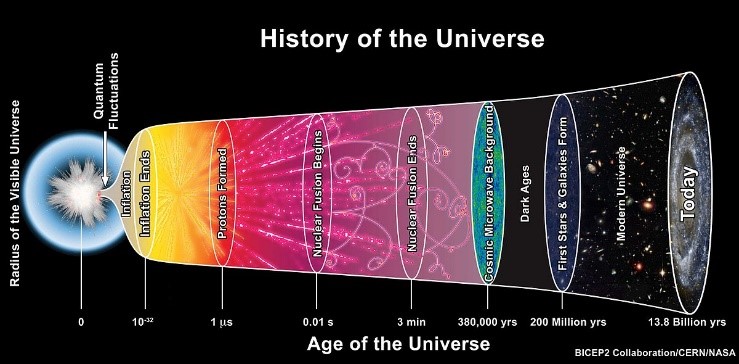

Naissance de l’Univers : le Big Bang

Depuis les années 1960, il est admis que l’Univers tel que nous le connaissons est le résultat d’une sorte d’explosion primordiale appelée « Big Bang ». De nombreuses observations seraient difficiles à expliquer sans postuler l’existence de ce Big Bang.

Ce que l’on peut déduire des connaissances actuelles est résumé dans l’illustration ci-dessous.

Ce qu’il faut retenir

Les premiers atomes de l’Univers se sont formés dans les trois premières minutes d’existence de l’Univers. Il s’agit des atomes les plus légers et les plus simples : l’hydrogène, le plus simple de tous, ainsi qu’un peu d’hélium.

Il y a eu ensuite un âge « sombre » au cours duquel aucune étoile ne brillait. L’Univers était complètement plongé dans l’obscurité.

Enfin, 200 millions d’années après le Big Bang, les premières étoiles et les premières galaxies sont apparues.

L’univers a aujourd’hui environ 14 milliards d’années. Notre système solaire s’est formé il y a 4,5 milliards d’années.

Si vous voulez en savoir plus, regardez cette courte vidéo. Il y a des passages un peu compliqués mais ce n’est pas grave. Essayez de comprendre l’essentiel après avoir lu ce petit paragraphe de cours.

L’Univers a-t-il un avenir ?

L’Univers évolue : les galaxies s’éloignent les unes des autres, les étoiles transforment l’hydrogène primordial (celui qui est apparu après le Big Bang) en d’autres éléments chimiques et ceci de manière irréversible. Un jour, il n’y aura plus d’hydrogène à transformer et plus aucune étoile ne brillera. L’Univers entrera alors dans un âge sombre qui durera pour l’éternité.

La vidéo ci-dessous est un peu longue mais très bien faite et passionnante. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à vous installer confortablement et à prendre le temps de la regarder. Mais ce n’est pas une obligation et je ne vous interrogerai pas là-dessus.

L’Univers

1. L’Univers est parsemé d’étoiles qui le remplissent de manière homogène.

- Vrai

- Faux

2. Les galaxies se regroupent en…

- Paquets

- Groupes

- Amas

- Superamas

- Constellation

3. Les superamas de galaxies sont…

- des groupes d’amas de galaxies

- de grands amas de galaxies

- Les plus grandes structures connues de l’Univers

4. L’Univers a toujours existé tel que nous le connaissons.

- Vrai

- Faux

5. L’Univers tel que nous le connaissons a une fin.

- Vrai

- Faux

Correction

1. faux. Les étoiles ne sont pas réparties de manière homogène dans l’Univers. Elles sont regroupées en galaxies.

2. réponses b et c. Les galaxies se regroupent en groupes (pour des groupes de moins d’une centaine environ) ou en amas (s’il y en a plus de 100). Les superamas sont des groupes d’amas.

3. réponses a et c.

4. faux. L’Univers est issue du Big Bang. Il n’a pas toujours eu des étoiles et il n’y en aura pas non plus pour l’éternité.

5. Un jour, l’Univers se sera tellement étendu et il restera si peu d’hydrogène, carburant des étoiles, que plus aucune étoile ne se formera. Après la mort et le refroidissement des dernières étoiles, celui-ci sera plongé dans l’obscurité pour l’éternité.

Distances en astronomie

- Aborder les différentes unités de distance et savoir les convertir

- Ordres de grandeur de quelques distances astronomiques

Les distances en astronomie sont colossales. Tellement grandes qu’il est difficile de se les représenter, surtout si on tente de les exprimer en kilomètres. Dans ce paragraphe, nous allons voir deux unités couramment utilisées en astronomie : l’unité astronomique et l’année-lumière.

On essaiera également de prendre conscience d’à quel point l’espace est… vide ! 😅

Nous nous situons à 1,5·108 km du Soleil.

L’étoile la plus proche de nous se trouve à environ 4,1·1013 km de nous.

Ces grandeurs sont difficiles à se représenter.

Dans ce paragraphe, nous allons beaucoup utiliser la proportionnalité. Au cas très improbable où vous ne maîtriseriez pas complètement le sujet 😏, je vous ai préparé une fiche méthode. N’hésitez pas à aller la relire.

L’unité astronomique

L’unité astronomique est une unité de distance que l’on utilise pour parler des distances à l’intérieur du système solaire. Sa définition est la suivante :

Une unité astronomique (symbole : UA) correspond à la distance Terre–Soleil, soit 150 millions de kilomètres environ.

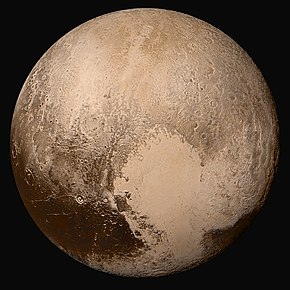

Le Soleil se trouve donc à une unité astronomique de nous par définition. Pluton, qui juqu’à il n’y a pas si longtemps était considérée comme la dernière planète de notre système solaire, se trouve à environ 40 UA du Soleil.

Les planètes du système solaire

Compléter le tableau ci-dessous en indiquant la distance de chaque objet par rapport au Soleil.

| Distance au Soleil (km) | Distance au Soleil (UA) | |

|---|---|---|

| Mercure | 6,00·107 | |

| Vénus | 1,05·108 | |

| La Terre | 1,50·108 | 1 |

| Mars | 2,25·108 | |

| Ceinture d’astéroïdes* | 4,05·108 | |

| Jupiter | 7,80·108 | |

| Saturne | 1,43·109 | |

| Uranus | 2,88·109 | |

| Neptune | 4,50·109 |

* La ceinture d’astéroïdes a une certaine largeur. La distance indiquée est la distance moyenne.

Correction

Voici le calcul détaillé pour Mercure. Posez-le comme indiqué sur la fiche méthode.

| Distance (km) | Distance (UA) | |

|---|---|---|

| Terre | 1,50·108 | 1 |

| Mercure | 6,00·107 | ? |

Donc la distance Sleil – Mercure en UA vaut 6,00·107×1÷1,50·108 = 0,4.

| Distance au Soleil (km) | Distance au Soleil (UA) | |

|---|---|---|

| Mercure | 6,00·107 | 0,4 |

| Vénus | 1,05·108 | 0,7 |

| La Terre | 1,50·108 | 1 |

| Mars | 2,25·108 | 1,5 |

| Ceinture d’astéroïdes* | 4,05·108 | 2,7 |

| Jupiter | 7,80·108 | 5,2 |

| Saturne | 1,43·109 | 9,5 |

| Uranus | 2,88·109 | 19,2 |

| Neptune | 4,50·109 | 30 |

L’année-lumière

La définition de l’année-lumière est la suivante :

Une année-lumière (symbole : al) correspond à la distance parcourue par la lumière, dans le vide, pendant un an.

1 al = 9,46·1015 m

L’année-lumière

La vitesse de la lumière dans le vide vaut $*c*$ = 3,00·108 m·s-1. Retrouver la valeur de l’année-lumière donnée dans le cours.

Correction

La lumière parcourt 3,00·108 m chaque seconde. Quelle distance a-t-elle parcourue en un an ?

Dans une année, il y a 60×60×24×365 ≃ 31,5·106 s

Donc la distance parcourue par la lumière pendant un an vaut 3,00·108×31,5·106 = 9,46·1015.

Il faut deux unités différentes, parce que les distances entre les étoiles sont beaucoup, beaucoup plus grandes que les distances à l’intérieur du système solaire.

L’étoile la plus proche de nous est une naine rouge. Elle s’appelle Proxima du Centaure et se situe à 4,3 années-lumière de notre système solaire. Cela fait environ 270 milles unités astronomique !

Et encore, cette distante n’est rien à côté du diamètre de notre galaxie (environ 100.000 années-lumière).

Et cette distance est minuscule par rapport à la plus lointaine galaxie détectée (elle s’appelle JADES-GS-z14-0) qui se trouve à… 13,5 milliards d’années-lumière ! 😮

Échelles de grandeurs dans l’Univers

Il est difficile de se représenter les distances qui séparent les planètes de notre système solaire, les distances qui nous séparent des autres étoiles voisines, la taille de notre galaxie ou encore les distance qui nous séparent des galaxies voisines.

Nous allons tout de même essayer de le faire par un petit exercice

Échelles de grandeurs dans l’Univers

Données

- Diamètre de la Terre : 12.760 km

- Diamètre du Soleil : 1,4 million de km

- Diamètre de Jupiter : 140×103 km

- Distance Terre–Lune : 380×103 km

- Distance Soleil–Pluton : environ 40 UA

- Distance Soleil–Proxima du Centaure : 4,3 al

- Diamètre de la Voie Lactée : 100.000 al environ

Voir aussi les données trouvées dans l’exercice « Les planètes du système solaire »

1. Le système solaire

Imaginons que nous représentions la Terre par une toute petite bille de 1 mm de diamètre. On souhaite représenter le système solaire à cette échelle.

1.1. Quelle serait la taille du Soleil et celle de Jupiter à cette échelle ?

1.2. L’objet le plus lointain sur lequel les humains ont posé le pied est… la Lune. Quelle est la plus grande distance parcourue par l’Homme à cette échelle ?

1.3. Quelle est la taille d’une unité astronomique à cette échelle ?

Voyager 1 est une sonde partie de la Terre le 5 septembre 1977. Au 1er avril 2020, elle se trouvait à environ 150 UA de la Terre. Aucune autre sonde ou objet de fabrication humaine n’a été envoyé plus loin que cette sonde.

1.4. À notre échelle de travail, à quelle distance se trouve cette sonde ? On négligera la distance parcouru depuis le 1er avril 2020.

2. Notre Galaxie

Dans cette partie, nous allons changer d’échelle et représenter le Soleil par une petite bille de 1 mm de diamètre. À cette échelle, la Terre serait invisible à l’œil nu. Elle aurait la taille d’une cellule biologique.

2.1. À quelle distance du Soleil se trouveraient la Terre et Pluton à cette échelle ?

2.2. À quelle distance se trouverait l’étoile Proxima du Centaure (notre plus proche voisine) ?

2.3. Quelle serait la taille de notre galaxie ?

3. C’est encore loin ?

La sonde Parker est l’objet le plus rapide créé par l’Homme. Sa vitesse par rapport au Soleil a pu atteindre un peu plus de 109 km·s-1 ! À cette vitesse, un vol Belgrade – Paris durerait environ 15 secondes.

3. Combien de temps faudrait-il à cette sonde pour atteindre Proxima du Centaure, en supposant qu’elle soit lancée dans la bonne direction (ce qui n’est pas le cas) ? Exprimer le résultat en années.

Correction

1.1. Il faut encore utiliser un tableau de proportionnalité.

| Taille réelle (km) | Taille fictive (mm) | |

|---|---|---|

| Terre | 12760 | 1 |

| Soleil | 1,4·106 | ? |

On trouve pour le Soleil une taille à l’échelle de 109 mm environ, soit 10,9 cm. Pour Jupiter, on trouve une taille de 10,9 mm.

1.2. Là encore, il s’agit d’une situation de proportionnalité. La distance Terre – Lune fait, à cette échelle, 380·103÷12800 ≃ 30 mm, soit environ 3 cm

1.3. 1 UA = 1,5·108 km. Une UA, à cette échelle, mesurerait environ 11,7·103 mm, soit 11,7 m.

1.4. 150 UA représentent 150÷11,3 = 1,76·106 mm, soit environ 1,8 km.

2.1. La Terre : 1,5·108÷1,4·106 = 107 mm, soit 10,7 cm.

Pluton : environ 4,3 m.

2.2. Je détaille un peu cette réponse, car il faut faire des conversions : il faut d’abord convertir la distance Soleil–Proxima du Centaure en km : cette distance vaut 4,3×9,46·1015 m = 4,07·1016 m. Ensuite il faut convertir cette distance en kilomètre (en la divisant par 1000).

Puis on peut poser le tableau de proportionnalité.

| Taille réelle (km) | Taille fictive (mm) | |

|---|---|---|

| Diamètre Soleil | 1,4·106 | 1 |

| Soleil – Proxima | 4,07·1013 | ? |

On trouve un distance de 2,91·106 mm. Pour mieux l’appréhender, on va la convertir en m puis en km. Il faut donc la diviser par 106.

À cette échelle, la distance Soleil – Proxima du Centaure serait d’un peu plus de 29 km ! 😮

2.3. Si vous faites les mêmes conversions, on trouve que la galaxie devrait mesurer presque 700 000 km. Même à cette toute petite échelle, la galaxie est tellement immense qu’on a du mal à se la représenter. Et ce n’est que notre galaxie. Il y en a plein d’autres dans l’Univers.

3. Il faut d’abord convertir en kilomètres la distance entre le Soleil et Proxima du Centaure. Cette distance vaut 4,3×9,46·1012 soit environ 4,07·1013 km.

À raison de 109 km parcourus chaque seconde, le temps qu’il faut pour atteindre Proxima vaut (toujours une proportionnalité) 4,07·1013÷109 = 3,7·1011 s.

Dans un an, il y a 365×24×3600 ≃ 3,15·107 s.

Donc la durée du voyage est années est de 3,7·1011÷3,15·107 soit environ 11 800 ans !